MORTE A VENEZIA

Morte a Venezia è uno spettacolo-concerto dove il racconto di un grande autore e alcune fra le più belle pagine della letteratura pianistica si intrecciano per dare vita ad una narrazione esemplare e di grande impatto emotivo. Scritto da Thomas Mann nel 1912, Morte a Venezia è l’affresco della fine di un mondo, quello dell’Europa alle soglie della Prima Guerra Mondiale. Le magnificenze architettoniche della città lagunare e l’odore putrido del mare, la vivacità del variopinto popolo veneziano e l’insopportabile afa del mortifero scirocco, fanno da sfondo al più classico dei conflitti: l’antitesi fra il passato e il nuovo, tra vecchiaia e gioventù, tra esperienza e innocenza. Siamo nel 1911. Lo scrittore tedesco Gustav von Aschenbach, stanco dell’austerità della sua esistenza e del rigore con cui, per anni, ha affrontato il suo impegno artistico, decide di passare qualche settimana al mare. Si trasferisce al Lido di Venezia, nell’elegante Hotel des Bains, frequentato da viaggiatori provenienti da ogni parte d’Europa. Fra gli ospiti incontra Tadzio, un ragazzo polacco in vacanza con la famiglia. Lo scrittore ne rimane affascinato e cade in preda a una passione che presto si trasforma in ossessione. Si mette a pedinarlo; lo sogna. Un giorno, per caso, scopre che il colera è arrivato in città e che le autorità lagunari stanno facendo di tutto per tenere nascosta la notizia. Venezia sprofonda nel contagio.

SPEZZATO È IL CUORE DELLA BELLEZZA

Lo spettacolo Spezzato è il cuore della bellezza racconta la storia di un cosiddetto triangolo amoroso, lui, lei, l’altra e, tramite i frammenti e le immagini di questa storia, offre allo spettatore uno sguardo sull’Amore nelle sue pieghe dolorose e tormentate, attraverso la convivenza di tragedia e umorismo. In scena, Serena Balivo dà corpo e voce alle due donne protagoniste della storia e accanto a lei appare, agita da Erica Galante, la figura muta dell’uomo al centro del triangolo amoroso in uno scenario onirico. Il lavoro di creazione della compagnia è partito da alcune domande sull’amore e su come questo sentimento, fondamentale nella vita umana, possa trasformarsi, degenerare, tradire i desideri e le aspettative di chi lo vive.

UNO SGUARDO DAL PONTE

Scrive Miller: “L’azione della pièce consiste nell’orrore di una passione che nonostante sia contraria all’interesse dell’individuo che ne è dominato, nonostante ogni genere di avvertimento ch’egli riceve e nonostante ch’essa distrugga i suoi principi morali, continua ad ammantare il suo potere su di lui fino a distruggerlo”. Ecco questo concetto di ineluttabilità del destino e di passioni dalle quali si può essere vinti e annientati è una “spinta” o “necessità” che penso possa avere ancora oggi un forte impatto teatrale. Tutta l’azione è un lungo flash-back, Eddie Carbone, il protagonista, entra in scena quando tutto il pubblico già sa che è morto. Per me è una magnifica occasione per mettere in scena un testo che chiaramente assomiglia molto ad una sceneggiatura cinematografica, e che, come tale, ha bisogno di primi, secondi piani e campi lunghi. Alla luce di tutto il materiale che questo testo ha potuto generare dal 1955 (data della sua prima rappresentazione) ad oggi, cioè film, fotografie, serie televisive credo possa essere interessante e “divertente” una versione teatrale che tenga presente tutti questi “figli”. Una grande storia… raccontata come un film… ma a teatro. Con la recitazione che il teatro richiede, con i ritmi di una serie e con le musiche di un film. Massimo Popolizio

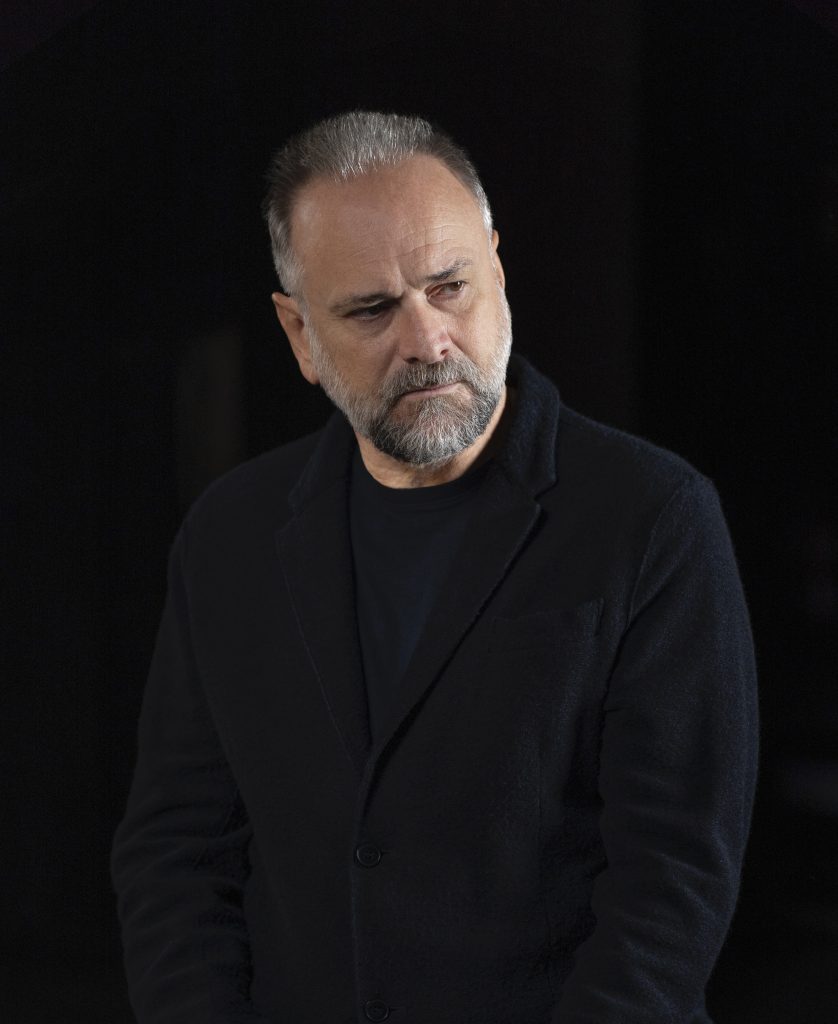

ENRICO IV

Enrico IV è uno dei personaggi che aspetta la maturità di un grande attore. Mastroianni, Randone, Albertazzi, Benassi, Ruggeri hanno dato ognuno una propria versione di questo grande personaggio. Il testo non è forse perfetto come altri capolavori di Pirandello ma il personaggio è entrato subito nella storia del teatro. Un uomo che è caduto da cavallo durante una festa in maschera e si è risvegliato convinto di essere Enrico IV, il personaggio storico che stava interpretando, è una grande metafora. Con la sua figura ci fa riflettere sul grande tema della follia ma anche sulla finzione e sul teatro stesso, visto che l’uomo, di cui non conosciamo neppure il vero nome, si è talmente radicato nel suo personaggio da non volerne uscire neppure quando rinsavisce di colpo. L’arrivo dei suoi vecchi compagni di quella fatale mascherata fa esplodere tutte le contraddizioni di questa incredibile figura che vive da anni chiuso in un castello fuori dal tempo. Eros Pagni è giudicato da molti uno dei massimi attori italiani. Nel corso della sua formidabile carriera ci ha dato dei personaggi indimenticabili.

CHI HA PAURA DI VIRGINIA WOOLF?

Chi ha paura di Virginia Woolf? – nella nuova traduzione di Monica Capuani – racconta la storia di due coniugi di mezza età, Martha e George, che hanno invitato a casa Nick, giovane collega di lui, e la moglie Honey. Mentre il tasso alcolico della serata sale sempre più, Martha e George si abbandonano a un crescente gioco al massacro, fino a far fuggire i loro ospiti. «Non posso non partire dal titolo per affrontare questo testo che ancora una volta mi riporta all’America e alla drammaturgia americana – spiega Latella –. Una canzoncina che la nostra protagonista dissemina per tutto il testo, che riprende la melodia per bambini, e non solo, “Who’s Afraid of the big bad Wolf?” ovvero: “Chi ha paura del lupo cattivo?”. La paura del lupo, quel lupo che fin da piccoli è fuori dalla porta pronto a sbranarci, pronto a punirci nel momento in cui non stiamo nelle regole che la società ci impone. Eppure, non posso credere che questa scelta, in un autore attento come Edward Albee, sia solo un vezzo intellettualistico. (…) Virginia Woolf è un’autrice che crea un nuovo modo di narrare, un nuovo linguaggio. Una vera visionaria, una combattente instancabile per l’emancipazione femminile.

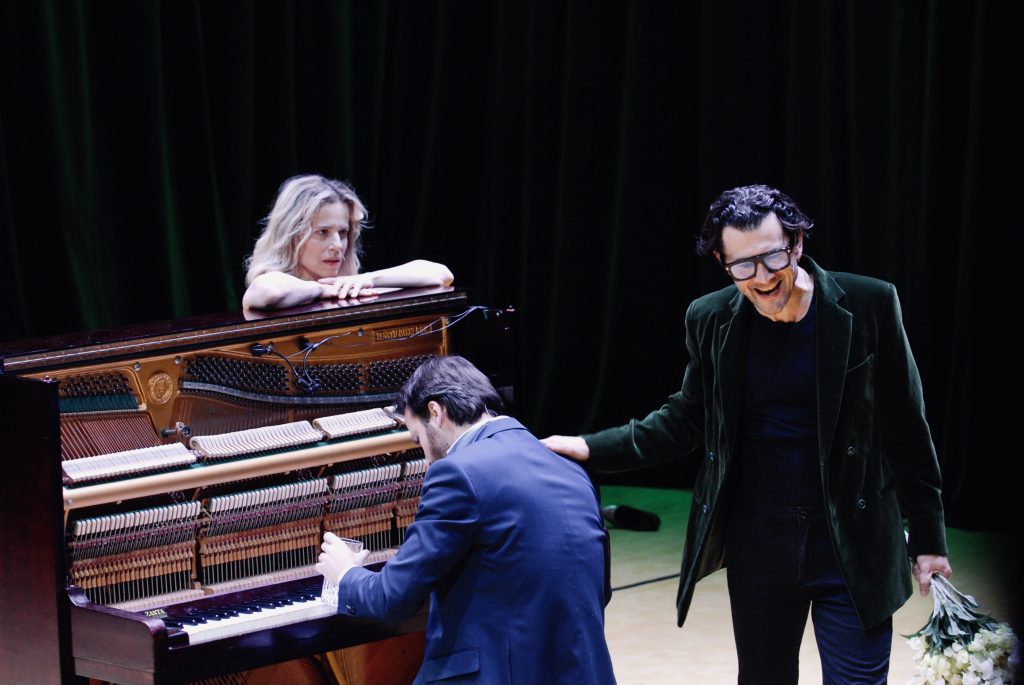

CYRANO DE BERGERAC

Andare con il ricordo ad un musical da me visto da ragazzino a Napoli, nell’ancora esistente Teatro Politeama, è stato il primo moto di questo nostro nuovo spettacolo. Il musical in questione era il “Cyrano” tratto dalla celeberrima commedia di Rostand, a sua volta ispirata ad un personaggio storicamente vissuto, coetaneo del mio amato Molière. Riandare con la memoria a quella esperienza di giovane spettatore è per me risentire, forte come allora, l’attrazione per il teatro, la commozione per una storia d’amore impossibile e quindi fallimentare, ma non per questo meno presente, grazie proprio alla finzione della scena. Lo spettacolo che almeno trentacinque anni dopo porto in scena non è ovviamente la riproposizione di quel musical (con le musiche di Domenico Modugno) ma una continua contaminazione della vicenda di Cyrano di Bergerac, accentuandone più il lato poetico e visionario e meno quello di uomo di spada ed eroe della retorica, con delle rielaborazioni di quelle musiche, ma anche con elaborazioni di altre musiche, da Èdith Piaf a Fiorenzo Carpi. Un teatro canzone, o un modo per raccontare comunque la famosa e triste vicenda d’amore tra Cyrano, Rossana e Cristiano attraverso non solo le parole ma anche le note, che a volte fanno ancora di più smuovere i cuori, e riportarmi a quella vocazione teatrale, che è nata anche grazie al dramma musicale di un uomo che si considerava brutto e non degno d’essere amato. Un uomo, o un personaggio, in fondo salvato dal teatro, ora che il teatro ha più che mai bisogno di essere salvato. Arturo Cirillo

AZUL

In una città dove il gioco del pallone è febbre, amore e passione quattro amici fanno i conti con le loro rispettive vite e facendo affiorare ricordi, provano a ricostruire una serenità andata a pezzi. Nella loro semplicità, hanno qualcosa di molto singolare e unico che li accomuna; la passione folle per la squadra del cuore e infanzie originali, quasi fiabesche. Sono fatti di materia semplice come il pane, ma la domenica, allo stadio si fanno travolgere da una furia che ogni volta li spazza e li sconquassa. C’è gioia, amarezza, ironia e tanta voglia di sorridere mentre evocano le vittorie, i momenti di estasi, le sconfitte e le tragedie che hanno condiviso negli anni. Una storia di gente semplice, unita da un’amicizia inossidabile che li aiuta ad affrontare la vita stringendosi in un abbraccio delirante e commovente.

IL BERRETTO A SONAGLI.

Per Luigi Pirandello la vita è una “soglia” troppo affollata del “nulla”. E tutta la sua opera ruota attorno a questo “nulla” affollato di “apparenze”, di ombre che si agitano nel dolore e nella pazzia. Solo “i personaggi” sono “veri” e “vivi”. Il Berretto a Sonagli è una tragedia della mente. Ma porta in faccia la maschera della “farsa”. Pirandello mette sulla scena un “uomo vecchio” uno di quegli uomini “invisibili”, senza importanza, schiacciato nella “morsa” della vita e, poiché́ è un “niente di uomo” è trattato come se fosse niente: Oh che ero niente io? Questa “domanda disperata” nasconde la concezione di se stesso, torturata e orgogliosa, di un uomo dissolto nel “nulla” del mondo, un nulla affollato da fantocci, da pupi. Da fantasmi umani. Che spiano e che parlano. Parlano parole già̀ “parlate”, consumate. E sul nostro palcoscenico, “come trovati per caso”: un vecchio fondale “come fosse abbandonato” e pochi elementi, “come relitti” di un salottino borghese, e “per bene”, dove viene rappresentato un banale “pezzetto” di vita di una “famiglia perbene” o di una “famigliaccia per bene” che fa i conti con l’assillante angoscia di dover essere “per gli altri”, di fronte agli altri. Come se la propria vita fosse, per statuto, una recita per “gli altri” che sono gli spettatori ingiusti e feroci, della propria vita. Del proprio “teatro”. Gabriele Lavia

IL GIUOCATORE

«Questa Commedia ha caratteri tanto universali, che in ogni luogo ove fu ella rappresentata, credevasi fatta sul conio degli originali riconosciuti». C. Goldoni – Prologo “Il Giocatore”. Così sottolinea Goldoni a proposito della sua commedia, scritta nel 1750, anno della scommessa con il suo pubblico di scrivere 16 commedie nuove, ed andata in scena nel 1751. Scommessa appunto, ovvero un lanciarsi oltre l’ostacolo del logico per fare qualcosa di mai tentato prima, qualcosa di memorabile e speciale. Il gioco come vertigine, dunque, per lui non era soltanto legato al danaro ma un vero sistema di vita. In ogni caso i tavoli del gioco d’azzardo li conosceva molto bene, come conosceva molto bene tutti i retrobottega e casinò ufficiali dove si facevano e disfacevano fortune. Con questa pièce, Goldoni, mette a nudo con destrezza i meccanismi mentali del giocatore, svelandone tutti i processi e le trappole in cui egli cade trascinando spesso con sé quanti lo circondano. Si ride, ma si comprende anche quanto il gioco d’azzardo sia una dipendenza non meno pericolosa di un qualsiasi stupefacente. Mai come oggi portare in scena Il Giuocatore ci consente di proporre al pubblico un’analisi tragica e comica della ludopatia come fenomeno sociale.

I DUE GEMELLI VENEZIANI

I due gemelli veneziani è una gran macchina di divertimento con un intreccio trascinante fatto di duelli, amori e disamori, fughe, prigioni, ritrovamenti, in cui svetta la magnifica invenzione dei gemelli identici ma totalmente opposti di carattere, uno sciocco l’altro scaltro. Ma lo stesso testo è anche una farsa nera, eversiva, inquietante, sulla famiglia l’identità, l’amore (anche brutale, violentemente erotico, incestuoso) e la morte. Il regista ha compiuto con Angela Demattè un affascinante viaggio nel laboratorio linguistico goldoniano utilizzando soprattutto il corpo dei suoi lavori per musica e gli Intermezzi in modo da regalare ai personaggi un italiano (ed anche un veneziano) più sporco, meno edulcorato, più ruvido più birichino. Lo spazio scenico parte dalla casa e si sfalda in un labirinto di vicoli e prospettive misteriose. La strada è molto presente nel testo, una strada a volte pericolosa come quella appena fuori Verona dove si consuma il prologo dell’assassinio della madre dei gemelli e della ritrovata sorella, raccolta, proprio come la Marianna di Marivaux, da una pozza di sangue e quasi schiacciata, ma cosi salvata, dal corpo della madre.